儒家審美觀:道德仁藝

「仁」是以人為本位的儒家整體思想核心。孔子扭轉先秦時期崇拜天的信仰為以人為本位的和諧現實社會,並形成儒家的審美觀。孔子在《論語-述而》提出「志於道,據於德,依於仁,游於藝」十二字,以「仁」為依歸而游於藝。以仁行事必先合於道及依據德的準則,最後才能在駕馭現實世界的規律中得心應手、悠游自在於藝術境界。

藝是指古代六藝:禮、樂、射、御、書、數,不只限於書畫。以上十二字其實是儒家整體教育要求,只有具備道德修養及仁心,從事藝術才達到超脫境界。「游」在書畫創作,是高境界的審美心理活動,近於道家自然無為的觀念。劉勰在《文心雕龍-神思》提出「神與物游」是融通神思與物象,超越現實時空界限,達到藝術創作崇高境界。書畫家須擺脫功利,才能「游於藝」得到充分創作自由。

孔子有言:「學而不思則妄,思而不學則殆」。《禮記-中庸》更有學習五步驟:「博學之,慎思之,審問之,明辨之,篤行之」。因此欲成為一位成功書畫家,不是淺嘗即止,而要仿效歷代名家精益求精,攀登高峰。因此能做到繼往開來的當代書畫家須認真通過博學、慎思、審問、明辨、篤行程序,才能成功。

中國儒道佛三合一文化,仍以儒家思想為主。易經是群經之首,其六十四卦反映宇宙萬物變化規律,是經過儒家編輯《易傳》十翼解說闡發義理。儒學發展到宋明理學,融合道佛兩家而成;太極陰陽觀念受到重視,所以理學又稱為道學。香港金嘉倫太極書畫理論體系建基於傳統文化儒道佛三合一的審美觀。

當今全球視覺藝術因為文化歷史及價值觀不同,主要分為東西方兩大類別。中國自改革開放之後國力快速上升,成為全球第二大經濟體,在各種傳統表演藝術均有新進展,唯獨在書畫方面仍未超越近百年的範圍。

西漢楊雄在《法言》有言:「言,心聲也;書,心畫也。聲畫形,君子小人見矣。」其中「言、心、書」其中以心為主要關鍵,三者相互依存而又有相得益彰的密切關係。中華文化源遠流長,博大精深,文學藝術講究作者人文修養的崇高境界。藝術創作不同於追求時尚,而是對人生真善美的不斷探索。香港已由國家定位為中外文化藝術交流中心,試問沒有自己民族獨特性的文化藝術如何與世界其他民族作交流?西方當代藝術自有他們自己的標準及活動範圍,東方今後應該以博大精深的中華文化為主體與全球各國作文化藝術交流。

中華傳統文化以佛治心,以道治身,以儒治世。儒道佛審美觀對書畫創作要求大致如下所示。

1.儒:藝術家先有高尚品格,擺脫功利就能使作品不至於庸俗。

2.道:作品整體是脈絡相通的有機組織,局部之間強調陰陽變化的視覺美效果。

3.佛學:發揮禪宗悟性效應,使書畫創作可以產生出乎意料的意境美。

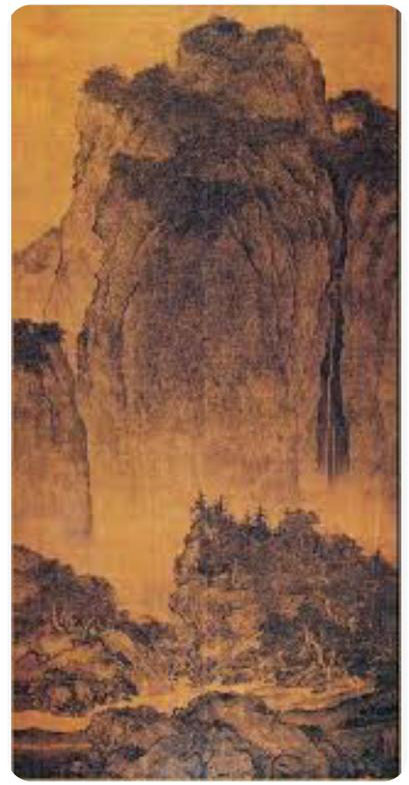

圖1:范寬《豁山行旅圖》

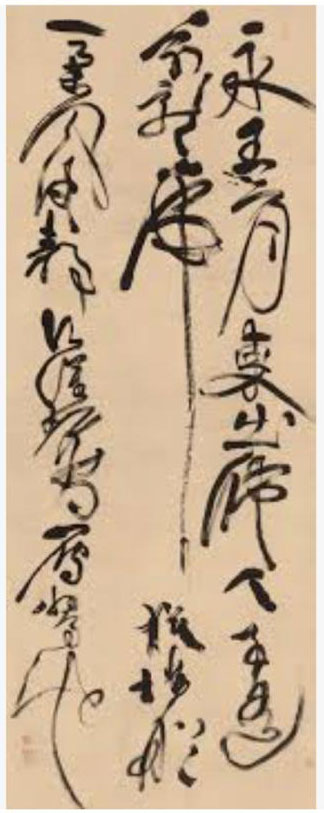

圖2:徐渭草書《永王立軸》

圖1是北宋范寬名作《谿山行旅圖》,台北故宮博物館藏品。該畫典雅莊重氣派宏大,彰顯中國儒家美學的獨特氣質:主峯厚重穩定,象徵君子以仁安身立命,堅定不移,體現「仁者樂山」。圖2是明代徐渭的草書充分運用太極陰陽美學,該作品第二行源自隸書造型的「虎」字最後一筆拉得很長,就出現大幅空白位,與左右兩行形成明顯的「疏可走馬,密不透風」章法,整體章法氣勢連貫,很多字連成一體,尤其左方最後句子七個字「江淮翻為雁鶩池」很難識別單獨字形。草書已拋棄傳達訊息功能,注重抽象視覺美組織,遙遙領先西方現代抽象畫,可見狂草是全人類最早前衞藝術。關於抽象視覺美金嘉倫已歸納為九法則,上網即可查到。

徐渭運用無所執着的禪意,用筆自由度已達到道家的「無為」藝術境界。圖1及圖2兩例顯示中國傳統書畫與西方藝術追求的境界非常不同,值得當今書畫家深入傳承。

中華民族今後應該以史為鑒在博大精深的傳統文化基礎上繼往開來,藝術創作不必再以西方馬首是瞻。華人書畫家須以傳承中華文化為主體,並借鑒西方現代藝術視覺元素點線面色組織,開創中國書畫新境界。

(2022.10.1)

最近消息

- 書畫現代化須保持毛筆優點 2025-03-29

- DeepSeek 深度求索 2025-02-18

- 獨特魅力的金太極狂草 2024-12-29

- 方薰畫論摘要 2024-11-25

- 金太極書畫兩目標三理論 2024-10-01

- 中國式現代化書畫 2024-09-01

- 文化是不斷創新的進程 2024-08-15

- 中華文化的陰陽宇宙觀 2024-08-01

- 書畫美學傳承與創新 2024-07-15

- 漢字:中華文化載體 2024-07-01

- 毛筆線條四德 2024-06-15

- 書畫面對AI藝術時代 2024-06-01

- 苟日新 – 日日新 – 又日新 2024-05-15

- 陰陽不測之謂神 2024-05-01

- 國畫是以氣為核心的藝術 2024-04-15

- 中華文化潛能 2024-04-01

- 書畫創新須先領悟中華文化優點 2024-03-15

- 國畫傳承與創新 2024-03-01

- 唯道集虛 2024-02-15

- 中國畫領先全人類藝術 2024-02-01

- 形似 – 意象 – 抽象 2024-01-15

- 金 草 2024-01-01

- 21 世紀意象國畫 2023-12-15

- 書畫創作實質與文采並重 2023-12-01

- 莊子:通天下一氣 2023-11-15

- 書畫妙道:神釆與形質 2023-11-01

- 書畫家必須認識無的重要性 2023-10-15

- 藝術創作須兼顧時代感及民族性 2023-10-01

- 變是書畫創新關鍵 2023-09-15

- 金太極狂草特色主要在布白章法 2023-09-01

- 氣韻生動是書畫傳承最珍貴要素 2023-08-15

- 金太極狂草線條陰陽轉化 2023-08-01

- 中華文化核心天人合一 2023-07-15

- 詩畫相通注重意境美 2023-07-01

- 金太極書畫視覺美運用 2023-06-15

- 金太極狂草勝在具變通潛能 2023-06-01

- 自我改正缺點為成功之本 2023-05-15

- 整體把握 – 陰陽平衡 2023-05-01

- 國畫應如何向前發展 2023-04-15

- 國畫筆氣墨韻應主次分明 2023-04-01

- 金太極書畫須知行合一 2023-03-15

- 蔡元培主張美育代替宗教 2023-03-01

- 宏揚老子道德經 2023-02-15

- 禪宗 – 中華文化奇葩 2023-02-01

- 書畫創作須以史為鑒 2023-01-15

- 孫子兵法:靈活應變藝術 2023-01-01

- 金太極狂草具發展潛力 2022-12-15

- 文化自信促進文化復興 2022-12-01

- 復興中華文化精神 2022-11-20

- 香港成立金太極書畫宗派 2022-11-10

彙整

- 2025 年 三月

- 2025 年 二月

- 2024 年 十二月

- 2024 年 十一月

- 2024 年 十月

- 2024 年 九月

- 2024 年 八月

- 2024 年 七月

- 2024 年 六月

- 2024 年 五月

- 2024 年 四月

- 2024 年 三月

- 2024 年 二月

- 2024 年 一月

- 2023 年 十二月

- 2023 年 十一月

- 2023 年 十月

- 2023 年 九月

- 2023 年 八月

- 2023 年 七月

- 2023 年 六月

- 2023 年 五月

- 2023 年 四月

- 2023 年 三月

- 2023 年 二月

- 2023 年 一月

- 2022 年 十二月

- 2022 年 十一月

- 2022 年 十月

- 2022 年 九月

- 2022 年 八月

- 2022 年 七月

- 2022 年 六月

- 2022 年 五月

- 2022 年 四月

- 2022 年 三月

- 2022 年 二月

- 2022 年 一月

- 2021 年 十二月

- 2021 年 十一月

- 2021 年 十月

- 2021 年 九月

- 2021 年 八月

- 2021 年 七月

- 2021 年 六月

- 2021 年 五月

- 2021 年 四月

- 2021 年 三月

- 2021 年 二月

- 2021 年 一月

- 2020 年 十二月

- 2020 年 十一月

- 2020 年 十月

- 2020 年 九月

- 2020 年 八月

- 2020 年 七月

- 2020 年 六月

- 2020 年 五月

- 2020 年 四月

- 2020 年 三月

- 2020 年 二月

- 2020 年 一月

- 2019 年 十二月

- 2019 年 十一月

- 2019 年 十月

- 2019 年 九月

- 2019 年 八月

- 2019 年 七月

- 2019 年 六月

- 2019 年 四月

- 2019 年 三月

- 2019 年 二月

- 2019 年 一月

- 2018 年 十二月

- 2018 年 十一月

- 2018 年 十月

- 2018 年 九月

- 2018 年 八月

- 2018 年 七月

- 2018 年 六月

- 2018 年 五月

- 2018 年 四月

- 2018 年 三月

- 2018 年 二月

- 2018 年 一月

- 2017 年 十二月

- 2017 年 十一月

- 2017 年 十月

- 2017 年 九月

- 2017 年 八月

- 2017 年 三月

- 2017 年 二月

- 2017 年 一月

- 2016 年 十二月

- 2016 年 十月

- 2016 年 九月

- 2016 年 八月

- 2016 年 七月

- 2016 年 六月